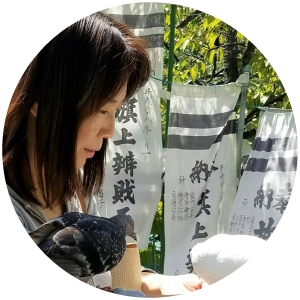

illustration by 猪原美佳

夜の大船に救われた。大げさに響くが本当のことだ。そしておそらくこの街は今夜もまさに誰かを救いつつあるに違いない。今回は大船で飲み始めたころを思い出して書く。

もともと浮き沈みの激しいたちだったが、28歳のとき大きく調子を崩した。医者には鬱といわれた(何年かして躁鬱と分かった)。大船に越してきたのは7年前。まだまだ気持ちに振れ幅があり、沈みやすかった。知り合いもいない新しい土地。加えて私は家で仕事をしていた。もともと飲むのは嫌いではなかったけれど、とにかく私は人と話したかったのだと思う。

日が落ちて空の色が変わると、大船の街も夜の姿に変わっていく。呼び込みの声。店を探してぶらつく人。河岸を変えるはしご酒の人。夜の街の常連さんたちのなじみの顔。自分もその波にまじって、夜の街に滑り出る。

思うのだが、昼には「として」の世界がある。「○○社の社員として」とか「母親として」とか「チームのまとめ役として」とかそういった普段の「私」のことだ。私はどうもそういう枠に身を収めるのが苦手で、かといってそんなものは気にせず天真爛漫でいられるわけでもない。結果、だんだん息苦しくなる。

夜は皆、寛容だ。なぜだろう。暗がりに何か本質的なものがあるのだろうか。昼には聞き手のいない由無し事。考えたこと、感じたこと。酒場ではいつの間にか誰かと話してる。ついでに相手のこともはみ出させて、たがいに夜に「として」の輪郭を溶かす。それは何とも気持ちのいい時間だ。

大船の夜は分け隔てがなかった。たいていの店は老若男女だれでも入っていけて、くつろげる。人の視線や見えないルール、カテゴライズ。そういった窮屈さや息苦しさを越えて「人間」のでたらめな自由さを味わせてくれる。

それは旅先に似ていた。夏休みに似ていた。すごい映画を観たあとのような気分で帰路につく。翌朝、本を何冊も読んだようにボーッとする。つまりそれは「経験」だった。出会いだった。不可逆的な。自分が溶けて、出会った何かと混ざる。それで前とは違う自分になる。恋のようだった。ガガシコ、ソラヤ、チャンプルー、ばろーろ、がらくた、アンダンスー...。夜毎に小さな旅に出た。

しょっちゅうライブがあるのに驚かされた。大船で知った「投げ銭」方式。ライブ代はとらず、回ってくるカゴや帽子に客が思い思いの額を入れる。芸に対して、なんと原始的なのだろう。

よくお店で一緒になるお客さんがギターを持って歌っていることもある。いわゆる「プロ」でなくともよい、気概のある者は誰でもマイクの前に立てる。これも大船で驚かされたことのひとつだ。そうだよな、誰だって歌ったり曲作ったりしていいんだよな。当たり前の人間の野生に気づかされる。

夜が深まると自然にはしごする。帰る前に一軒目の店にまた戻って一杯飲んだり。「どこそこのお店で飲む」というより「街で飲んでいる」この感じ。まるで街に部屋がいくつもあって、次は誰の部屋に行く?とドアを開けて回っているよう。

こうして楽しく飲み歩き1年が経つころには私はとても元気になってきていた。そしてどこに住んだときより「ここは自分の街だ」と感じていた。

この頃では私は、夜の街が恋しい。子供ができて、予想もしなかった大変さとそして喜びとが訪れた。日々はめまぐるしく、飛ぶようにすぎていく。気づけば「お母さんとして」に息が詰まりそうになっている。時々、夜の街に出る。でたらめに、自由に、なりにいく。翌朝、ぐっと良くなった風通しに、また大船の夜に救われたことを知るのである。(細)